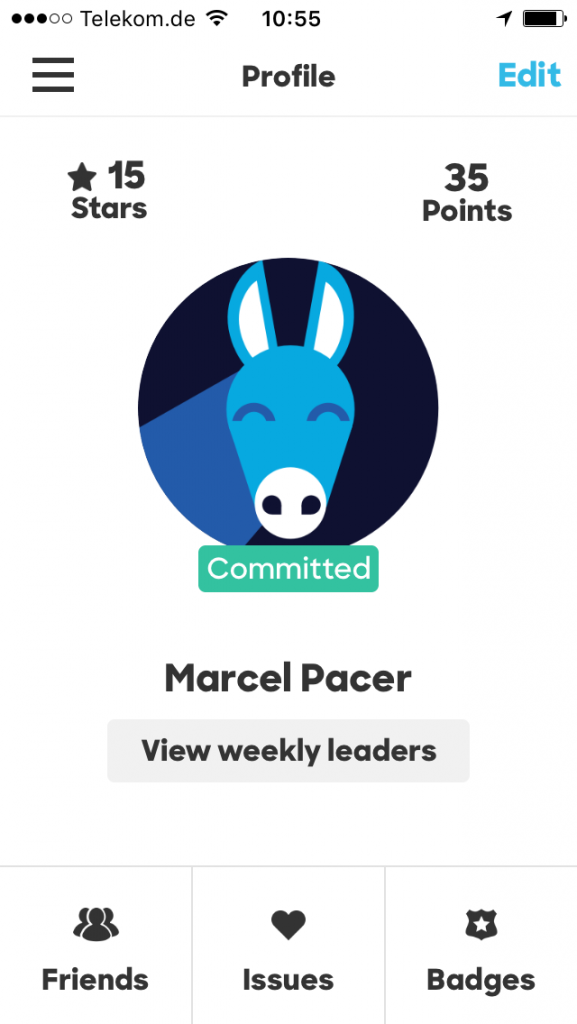

OK, das war klar, das ich Post bekommen würde. Als ich gestern die neue Hillary-Clinton-Unterstützer-App getestet habe, musste ich ja erstmal mit gefaketer US-Anschrift eine neue Apple-ID einrichten, um im US-Appstore „einkaufen“ zu können. Und dafür brauchte ich ja auch noch eine neue Emailadresse – die hab ich dann auch brav in der Clinton-App angegeben. Ich habe dann zuerst mal eine Mail von Apple bekommen – da sei ein App-Download mit meiner ID gemacht worden, und zwar aus Deutschland. Ob das in Ordnung sei. Ja, ist in Ordnung.

Und heute hat mir Hillary Clinton geschrieben. Höchstpersönlich. (Gestern hatte ich nämlich zunächst nur eine Mail vom „Hillary for America“-Team erhalten, dem Herausgeber der App.) Hillary, das muss man sagen, redet nicht lange um den heißen Brei herum. Denn die Situation ist bekanntlich sehr, sehr kritisch:

Marcel —

Thank you for being a part of this campaign. I’m thrilled to have you on my team, especially at such a critical time.

It’s time to act on raising wages and reforming our immigration system. It’s time to change our gun laws and make education more affordable for our children. It’s time to make sure that all people are an equal part of our political process and our communities, regardless of your gender, race, or who you love.

It’s time we make sure that every single child has the chance to live up to their God-given potential.

We can’t wait any longer. I need you to stand with me by chipping in again to support that vision right now, Marcel. It’s the only way we can get this work done and keep Donald Trump out of the White House:

Donate $1 Thank you,

Hillary

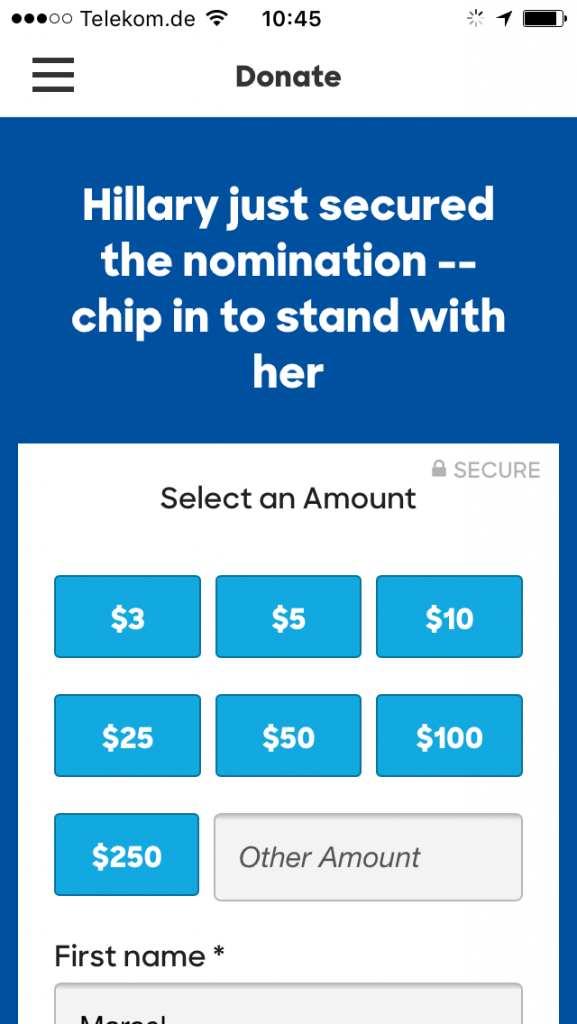

Also ich mag ja, wenn Frauen direkt sind. Aber das ist jetzt doch etwas sehr direkt. Anstatt erstmal ein bisschen zu plaudern über die Situation, vielleicht über die App und was ich damit noch an Support leisten könnte, vielleicht über die politischen Interessen, die ich da per Slider eingestellt habe, vielleicht über das LGBT-Plakat oder über den Kühlschrank im Vintage-Look, die ich virtuell gekauft hab – nein, ich soll einen Dollar reinchippen. Einen Dollar? Einen lumpigen Dollar? In der App ging’s doch mit 3$ Untergrenze los? Irgendwie fühle ich mich da etwas beschmutzt. Wobei – Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.

Aber ich habe eigentlich eher den Verdacht, das ist ein Fake-Check. Hillary will rauskriegen, ob es sich lohnt, mir weiter Mails zu schreiben. Ob ich nicht in Wirklichkeit doch ein verkappter Trump-Anhänger bin. Oder ein deutscher Journalist, der nur die App getestet hat. Das ist wie bei diesen 1-Cent-Testüberweisungen. Ganz bestimmt. Oder steht ihr das Wasser wirklich schon total bis zum Hals? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt was spenden darf, ohne Hillary am Ende in übelste Schwierigkeiten zu bringen. Wenn Donald rauskriegt, dass Marcel gar nicht Marcel heißt und seine Anschrift in Wirklichkeit die einer US-Universität ist.

Wenn man auf den Link klickt, dann soll man plötzlich wieder 5$ abdrücken. Und man muss bestätigen, US-Bürger zu sein. Dachte ich es mir doch. Aber geht das nicht über einen Umweg, über diese Spenden-Sammelstellen, diese PACs? Ich glaube, ich probier das mal aus. Am Ende hab ich Weltgeschichte geschrieben und werde ins Weiße Haus eingeladen. Fragt sich nur noch, von wem. 🙂