Es gibt ein erstes Todesopfer in einem Auto mit eingeschaltetem Autopiloten, einem Tesla. Der Fall ereignete sich bereits im Mai, das Unternehmen gab den Vorfall nun mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns bekannt. Und man darf wohl annehmen, dass jedenfalls einigen Insidern und Silicon-Valley-Nachbarn von Tesla das Unglück schon bekannt war, während sie in dieser Woche auf der Fachmesse ConCarExpo 2016 in Düsseldorf ungebrochenen Technik-Optimismus verbreiteten.

Möglicherweise ja vielleicht sogar zurecht – denn das Argument lautet schlicht und ergreifend: In der Gesamtbilanz werden selbstfahrende Autos (mit assistierenden Autopiloten wie im Fall Tesla oder eben als nächste Perspektive völlig autonom agierende Vehikel…) die Zahl der Unfälle und Opfer senken.

Was nicht heißt, dass es nicht ab und zu tödlich verlaufende Crash-Szenarien geben könnte und weiter geben wird – sei es durch Soft- oder Hardware-Unzulänglichkeiten, sei es in tatsächlich „ausweglosen“ Situationen, in denen der Algorithmus nur noch zwischen zwei Übeln wählen bzw. abwägen kann.

Das kürzlich in „Science“ noch einmal prominent dargestellte ethische Dilemma spielte auch auf der ConCarExpo eine Rolle – immerhin beschäftigten sich mehrere Vorträge im Konferenzprogramm mit dem Thema. Einer der Referenten war Jason Millar, der Philosophie (mit dem Schwerpunkt Technik- und Robotik-Ethik) an der Carleton-Universität im kanadischen Ottawa lehrt. Eine „Patentlösung“ hat natürlich auch Millar nicht anzubieten – er plädiert aber ganz klar für maximale Transparenz, wie Algorithmus-Entscheidungen eigentlich zustande kommen. (Eine besondere Herausforderung, wenn neuronale Netzwerke und Deep Learning mit im Spiel sind…)

Und dann müsse eine politisch-demokratische Diskussion und Konsens- (oder zumindest Mehrheits-) findung einsetzen und Regeln festlegen. Wie bei allen Regeln oder Gesetzen mit eventuellen Härten für Einzelne, aber mit einer grundsätzlichen Akzeptanz durch die Gesellschaft.

At least if regulators are making decisions about how these problems get solved in engineering, people can make choices whether they participate in using this type of technology, they can feedback into the legislation or regulation process and provide their input. As the sense right now companies are doing this behind closed doors. So we don’t really know how they are thinking about solving these problems. And we do know that they are thinking about solving these problems.

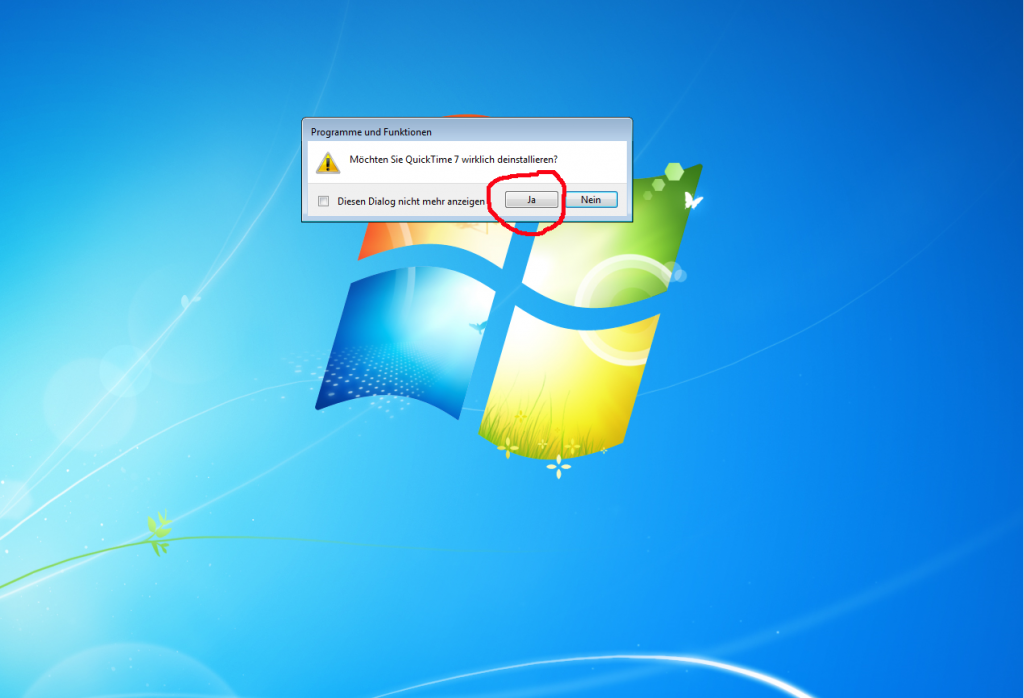

Wenn der Gesetzgeber hier Entscheidungen trifft, wie diese Probleme in der technischen Entwicklung gelöst werden sollen, dann können die Leute zumindest ihre Wahl treffen, ob sie eine solche Technologie nutzen wollen. Sie können auf den Gesetzgebungs- oder Regulierungsprozess reagieren und ihre Argumente vorbringen. Momentan läuft das Ganze bei den Firmen hinter verschlossenen Türen ab. Wir wissen nicht genau, was sie denken, wie sie diese Probleme lösen wollen. Wir wissen aber, dass sie schon konkret darüber nachdenken.

Sowohl das ausweglose-Situation-Dilemma als auch der aktuelle Todesfall (bei dem die „Schuld“ ohnehin zu einem erheblichen Teil auch beim verunglückten Fahrer liegen dürfte, weil das Tesla-System ja kein wirklicher „Autopilot“ ist, sondern immer noch die menschliche „Hand am Lenkrad“ und den Fuß an den Pedalen voraussetzt…) zeigen aber in den Reaktionen eines doch sehr deutlich: Wir Menschen sterben „lieber“ durch den Fehler oder durch die Unzulänglichkeit eines anderen Menschen als durch den Fehler oder die Unzulänglichkeit einer Software oder eines Roboters. Jedenfalls zur Zeit noch.

Algorithmus soll über Leben und Tod entscheiden · DRadio Wissen

DRadio Wissen – Grünstreifen vom 01.07.2016 (Moderation: Steffi Orbach)